CHE COS’È IL GALLEGGIAMENTO?

Il galleggiamento di un corpo nell’acqua dipende dalla componente verticale delle forze che sono applicate allo stesso in un determinato momento. In situazioni statiche, il galleggiamento dipende dal principio di Archimede (S. III p.C) secondo cui “un corpo immerso in un fluido sperimenta una spinta verticale (direzione) ed ascendente (senso) uguale al peso del volume del liquido spostato”. Questa spinta si denomina spinta idrostatica (Si) o forza di galleggiamento. Dunque, quando una persona è

immersa nel mezzo acquatico e non fa nessun movimento il galleggiamento dipende dal

suo peso e dalla spinta idrostatica: quando il peso è minore della spinta idrostatica si

galleggia, quando è maggiore si affonda. In quest’ultimo caso, l’unica possibilità di rimanere in superficie dipende dal movimento dei segmenti corporei che devono generare

forze di direzione verticale e senso ascendente che uguaglino o superino la forza peso. Si parla allora di galleggiamento attivo o dinamico.

Nelle equazioni 1 e 2 si vede come, essendo la gravità (g) ed il volume del corpo immerso (V corpo) e d’acqua spostata (V acqua) uguali, ciò che determina il galleggiamento di un corpo è il rapporto delle densità. Quei corpi che hanno densità superiori all’acqua affondano, quelli che hanno densità inferiori galleggeranno.

Nelle equazioni 1 e 2 si vede come, essendo la gravità (g) ed il volume del corpo immerso (V corpo) e d’acqua spostata (V acqua) uguali, ciò che determina il galleggiamento di un corpo è il rapporto delle densità. Quei corpi che hanno densità superiori all’acqua affondano, quelli che hanno densità inferiori galleggeranno.

La densità dell’acqua può variare in funzione di due aspetti: la temperatura e la sua osmolarità:

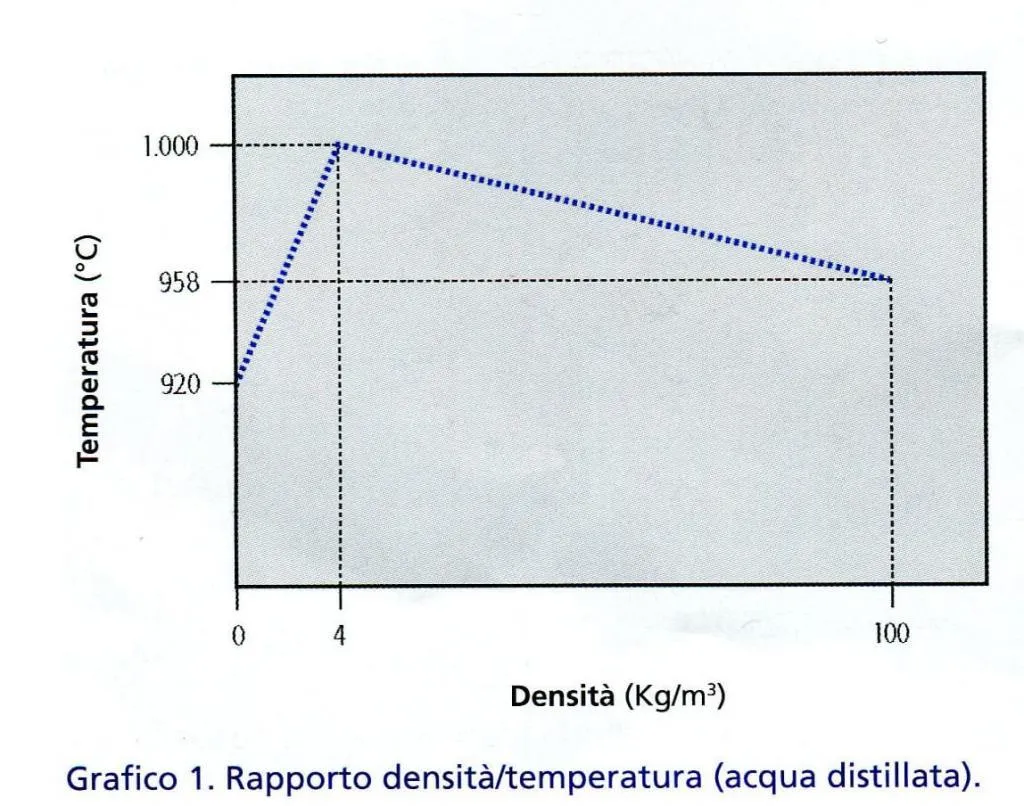

- La temperatura: il grafico 1 mostra il rapporto densità/temperatura per l’acqua distillata ed evidenzia che a 40C raggiunge la densità massima di 1000 kg/m3, per diminuire leggermente fino a 999,87 kg/m3 a zero gradi centigradi e fino a 958,3 kg/m3 a 100 gradi centigradi. A 26 gradi centigradi, temperatura alla quale generalmente si svolgono le gare di nuoto, la densità dell’acqua è di circa 987 kg/m3.

- L’osmolarità fa riferimento alla quantità di soluti disciolti nell’acqua. A più soluti corrisponde maggiore densità, ed è per questo motivo che è più facile galleggiare nel mare che in un lago, quindi, come valore medio, la densità “dell’acqua salata” (due terzi sali sono cloruro di sodio) del mare è, approssimativamente, di 1035 kg/m3. In alcuni mari interni, come il mar Mediterraneo, la densità e un po’ piu grande. Il caso piu eclatante, è quello del Mar Morto, al confine tra Israele e la Giordania che raggiunge una densità di 1225 kg/m3, motivo per il quale essendo estremamente facile galleggiare, alcune guide di turismo dicono che e un mare in cui è impossible annegare.

Altri aspetti, come la quantità di gas disciolti al suo interno possono incidere sulla densità

dell’acqua, ma per un valore così modesto che, ai fini pratici, risultano irrisori.

Nel caso della densità del corpo umano, la situazione è un po’ più complessa a causa della situazione eterogenea che si presenta tra i differenti tessuti biologici che lo formano (Clauser e et al. 195): il più denso è il tessuto osseo, con valori tra 1400 kg/m3 (osso trabecolare o spugnoso) e 1800 kg/m3 (osso compatto); tessuti come quello muscolare, tendineo e legamentoso possiedono densità leggermente superiori a quelle dell’acqua, tra 1020/1050 kg/m3; l’unico tessuto meno denso dell’acqua, è il tessuto grasso, con una densità di 940-950 kg/m3. Questi sono valori medi, che possono variare in base all’età, al sesso e alle condizioni fisiologiche dell’individuo. Per citare due esempi, pazienti con osteporosi presentano livelli di densità ossea notevolmente diminuiti, mentre nel caso di

un corridore di maratona, prima di correre avrà i muscolidelle gambe ricchi di glicogeno mentre dopo la corsa queste riserve saranno esaurite, motivo per cui la densità dei

muscoli delle gambe sarà superiore al termine della prova.

Secondo quanto indicato sopra, l’essere umano dovrebbe sempre affondare, ma perché ciò non accade? La risposta va ricercata nell’aria, situata nei polmoni e nelle vie respiratorie, che presenta una densità ottocento volte minore di quella dell’acqua, cioè 1,2 kg/m3 a 20 gradi centigradi. In questo senso i polmoni si comportano come galleggianti perché durante l’inspirazione si intruducono 4-5 litri di aria che aumentano in modo consistente il volume del corpo con un corrispondente esiguo aumento di peso (0,047-0,058 N che è equivalente a 0,0048-0,006 Kg di massa).

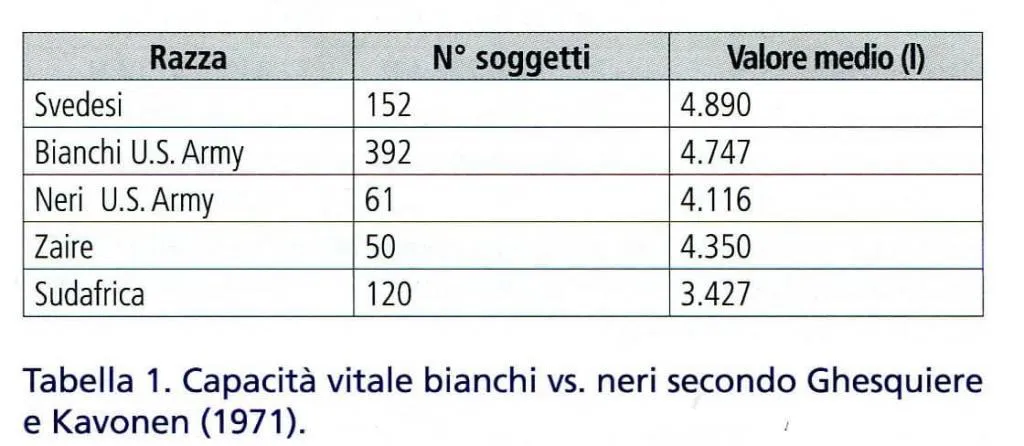

Di conseguenza, l’abilità dell’uomo di galleggiare (galeggiamento passivo), dipende, in grande misura, dall’abilità di espandere la gabbia toracica quando inspira. In una sperimentazione svolta con un gruppo di 120 allievi della Facoltà di Scienze Motorie, tutti di razza caucasica, il 100% ha galleggiato nella condizione di inspirazione massima, mentre dopo una espirazione massima, sono affondati il 90 dei maschi e il 60 delle femmine. Oltre a differenze soggettive, l’abilita di galleggiare dipendente dal volume polmonare differisce tra la bianchi e neri, poiché la capacità vitale (volume totale di aria espulsa con una espirazione massima dopo aver mobilitato con una massima inspirazione la massima quantità d’aria possibile) è intorno a 0,6 litri maggiore negli individui bianchi rispetto a quelli di colore (Gesquiere, 1975).

Approfondiremo ora come l’abilità di galleggiamento passivo differisca in base al sesso, all’età e alla provenienza geografica:

Approfondiremo ora come l’abilità di galleggiamento passivo differisca in base al sesso, all’età e alla provenienza geografica:

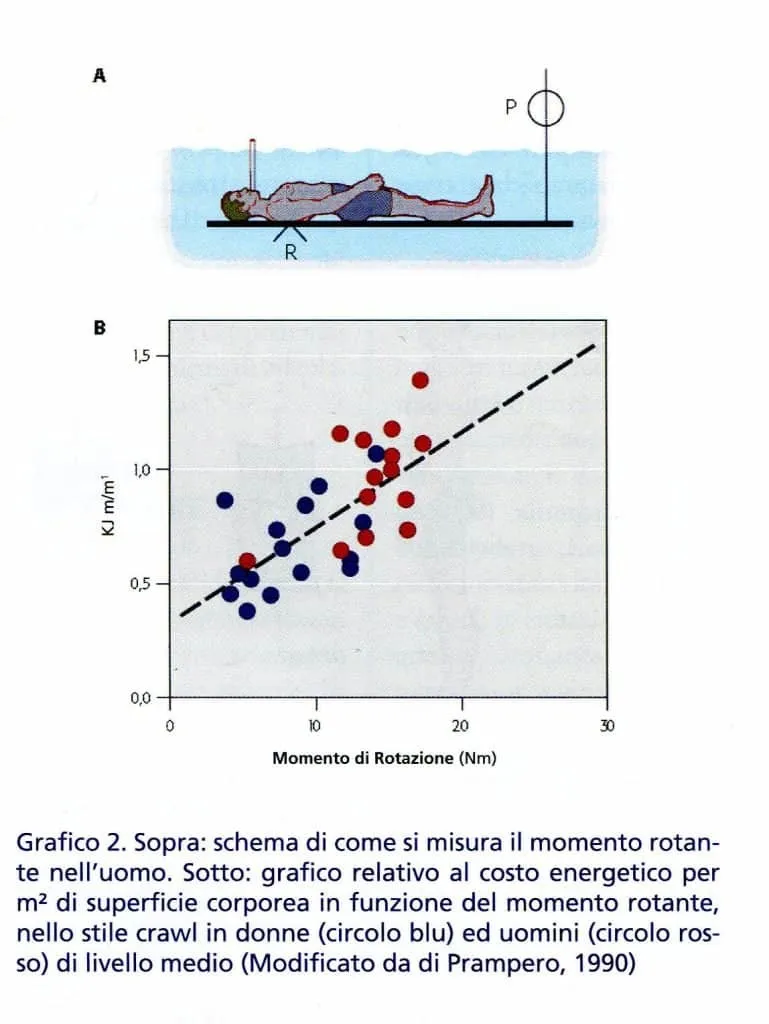

- Galleggiamento in base al sesso. La percentuale di tessuto grasso nelle donne è, come valore medio, maggiore rispetto a quello degli uomini. Quindi, tra i 20 e i 39 anni di età, gli uomini hanno tra l’8%-20% di tessuto grasso, contro un 21%-33% delle donne (Willmore, Costill & Kenney, 2004). Questo fa si che il galleggiamento delle donne sia superiore a quello degli uomini. Oltre a ciò la localizzazione anatomica del tessuto grasso differisce da un genere a un altro: le donne accumulano solitamente piu grasso nella zona pelvica, mentre gli uomini lo accumulano solitamente nella zona addominale. Ciò determina che la distanza tra il centro di galleggiamento e di gravità è minore nelle donne e, pertanto, risulta minore anche il valore del momento rotante che tende a raddrizzare il corpo quando si trova in posizione orizzontale, di conseguenza tenere questa posizione nell’acqua richiede minore spesa energetica nelle donne rispetto agli uomini. Come si vede nel Grafico 2, il valore del momento rotante oscilla tra 5 e 15 Nm per le donne, e tra 10 e 20 Nm per gli uuomini (di Prampero, 1990)

- Galleggiamento in base all’età. Fino all’adolescenza non esistono differenze significative di galleggiamento tra ragazzi e ragazze, tuttavia, dopo questo periodo, l’abilità di galleggiare si evolve in forma diversa. Nel caso dei ragazzi il massimo galleggiamento si presenta tra i 10-13 anni ed è dovuto all’accumulo di tessuto grasso prepuberale, da questa età in avanti invece i cambiamenti ormonali fanno diminuire la percentuale di grasso e aumentare il tessuto muscolare e quindi il galleggiamento diminuisce in misura notevole. Nelle ragazze accade l’opposto, cioe i cambiamenti ormonali causati dalla pubertà aumentano i depositi di tessuto grasso, ragione per la quale il loro galleggiamento aumenta dai 12 anni in poi.

- Galleggiamento in base alla razza. È interessante vedere come nella corsa a piedi gli atleti di colore dominano le prove dai 100 metri piani alla maratona e, tuttavia, nel nuoto la presenza di nuotatori di colore nelle finali sia quasi inesistente. Una delle ragioni per cui cio accade è costituita dal loro minore livello di galleggiamento. I primi studi su questa materia (Lane e Mitchem, 1964), coinvolgenti un campione di studenti americani, indica che il 67,3% di studenti afroamericani non galleggiavano a seguito di una inspirazione massima, contro l’esiguo 8.7% dei bianchi. A cosa si deve questa differenza di galleggiamento? Ghesquiere e Kayon (1971) giustificano il mi nore galleggiamento con la minore percentuale di tessuto grasso, maggiore densità ossea e, soprattutto, con la minore capacità polmonare (tabella1)

Fine seconda parte

Fine seconda parte

Leggi la prima parte dell’articolo QUI